散歩による地球一周旅行 《その11 》 ― 2016年02月03日

現在位置を拡大すると、 ここになります。

“ジブラルタル海峡”のちょっと手前になるのですが、さらに海峡付近を拡大して見ると次のようになります。

現在位置は、海峡に突き出ている“タリファ”から北西に15kmのところです。次の写真は、タリファの山間部から見た“地中海”です。

逆に、地中海から見たタリファはこんな感じになります。突端には灯台があります。

ジブラルタル海峡の幅は、最も狭い場所だと14kmほどになります。また、海峡の水深は350~950mほどです。大型船が航行するのにも十分な水深があるんですね。

“ジブラルタル海峡”にちなんだ“ジブラルタル”は、タリファから北東に30km弱のところにある小さい半島です(前出の地図参照)。

ジブラルタルは、地図で見るとスペイン国内のように思えますが、実はイギリスの「海外領土」なのだそうです。人口3万人ほどの街で、地中海の出入口を抑える戦略的要衝の地として現在でもイギリス軍が駐屯しているそうです。

“ジブラルタル海峡”の南側は、アフリカの“モロッコ”になるのですが、そこの突端部にある“セウタ”という地域は、「アフリカ大陸北部にあるスペインの飛地領」なのだそうです。

次の地図における肌色の場所が“セウタ”です。

次の写真は、セウタから見た地中海です。

経度ゼロ(ロンドンのグリニッジ天文台)に相当する地点までは、あと500kmほど東になります。イギリスってヨーロッパ大陸の西側にある島国というイメージからすると、イベリア半島より西という漠然とした認識だったのですが、イベリア半島付け根のほぼ真北になるんですね。

【註】 本ブログにおける写真や地図はGoogleマップからの引用です。

また、地域の情報はWikipediaからの引用です。

パッソの燃費計 ― 2016年02月09日

我が家のパッソ(詳しくはこちら)には、給油時からの平均燃費を表示する機能(以下、「燃費計」と略記)が備えられています。

これまで使用した約3年(走行距離は約6万km)の間に蓄積した燃費データをグラフにしてみました。

これまで使用した約3年(走行距離は約6万km)の間に蓄積した燃費データをグラフにしてみました。

燃費計によるデータ全体を平均すると17.66km/Lとなり、かなり良い値となっています。また、燃費の変動も15~20km/Lの範囲にほぼ収まっています。燃費は、運転の仕方や季節などの要因によって変動するので、実態としてこの程度の範囲に収まっているのは変動が小さいほうではないかと思われます。

上記の燃費計によるデータのほかに、給油したときの区間走行距離(前回給油からの走行距離)と給油量から算出される「満タン方式による燃費データ」も蓄積してきましたので、これもグラフにしてみました。

データ全体の平均を求めると17.61km/Lとなり、燃費計による平均とほぼ一致していますが、変動幅は13~21km/Lと燃費計データよりも大きくなっています。

両者の違いを調べるために、両者の差([燃費計による燃費]-[満タン方式による燃費])を求めました。結果をグラフにすると次のようになります。

差のデータを全体平均すると0.04km/Lとなり、バラツキがゼロ付近を中心としたものであることを示しています。すなわち、ゼロを中心としてプラス側とマイナス側で同じように拡がっていると解釈できます。バラツキの範囲はおよそ-1.5~+2.0km/Lとなっており、燃費計と満タン方式の違いがこの程度であることが分かります。

では、燃費計によるデータと満タン方式によるデータで、なぜこのような差が生じるのでしょうか。

燃費計の場合には、燃料噴射量(正確に言えば「燃料噴射時間」)を積算して平均燃費を求めるようになっています。燃料噴射時間は[ミリ秒]単位の小さな値なので、積算した結果にはそれなりの誤差が生じると考えられます。ただし、その性質は「実際より多めになる傾向」あるいは「実際より少なめになる傾向」のどちらかとなり、全くランダムに誤差が生じる訳ではないと思われます。

燃費計にはそのような性質の誤差があるのなら、その誤差の影響は平均値(前出の17.66km/Lおよび17.61km/L)の違いとなって現れるのではないかと考えられますので、燃費計による燃費の誤差はかなり小さいものであると推測されます。

一方、満タン方式の場合には、満タンの状態すなわちどの程度一杯になったら給油を終わらせるかによって、算出される燃費に直接的に影響が出ると考えられます。とりわけセルフスタンドにおいて自分で給油する際には、“オートストップ”になった時点で給油を終わらせることが多く、これまでの経験から考えると状態によっては1~2Lの違いが生じやすいと思われます。

例えば、25L給油して2Lの違いがあったと仮定すると、8%ほどの誤差が生じてしまうことになります。8%の違いというのは大きいですよね。また、状態によっては少なめでオートストップになるときもあれば、多めでオートストップになることもあるので、燃費計のデータに対してプラス側に振れたりマイナス側に振れたりするのであろうと考えられます。

以上より、「燃費計による燃費」と「満タン方式による燃費」の違いについての検討結果は、以下のように要約できると思われます。

● これまでの約3年間における全体を平均すると両者はほぼ等しくなり、

燃費計による誤差はかなり小さいと推測される。

● 給油ごとの燃費を比較すると、両者の差は-1.5~+2.0km/Lの範囲でばらついており、

その原因は給油を終わらせるタイミング(満タンのレベル)によると推測される。

※ 今回の考察はかなり独断的なものとなってしまいましたが、もし大きな誤りがあるようでしたらご指摘いただければと思います。

NASの購入 ― 2016年02月12日

観たいテレビ番組がある場合、USBハードディスクに録画して自分の都合に合わせて視聴するようにしているのですが、録画した中にはDVDなどに焼いて保存しておきたいと思うものが時々あります。

USBハードディスクにそのまま残しておけば、とりあえずは保存できるのですが、ハードディスクが壊れた場合には諦めるしかなく、またテレビが壊れて買い替えた場合にはハードディスクが正常であっても視聴できなくなるという難点がありました。

そこで、これまでは次の図のような流れで、保存したい番組をパソコンに取り込み、DVDに焼いていました。

USBハードディスクにそのまま残しておけば、とりあえずは保存できるのですが、ハードディスクが壊れた場合には諦めるしかなく、またテレビが壊れて買い替えた場合にはハードディスクが正常であっても視聴できなくなるという難点がありました。

そこで、これまでは次の図のような流れで、保存したい番組をパソコンに取り込み、DVDに焼いていました。

しかしながら、この方法ではパソコンへの取り込み段階で以前のアナログテレビの画質になってしまうのが難点でした。

液晶テレビ(東芝レグザ)の取扱説明書をみると、LANハードディスクを接続することが可能で、USBハードディスクからLANハードディスクへのダビングやLANハードディスクへ直接録画することができるようです。

であるなら、次のようなことができるのではないかと考え、LANハードディスク(以下、「NAS」と呼ぶことにします。NASとはNetwork Attached Storageの略称です)の購入を検討しました。購入対象としたのは、比較的安価なバッファロー製のLS210D0201Cという製品です。バッファローのHPには次のような説明がありました(詳しくはこちらを参照してください)。

※ この図はこちらからの引用です。

この説明図の通りなら、これまでのDVD作成に替えて、NASを介してブルーレイに焼くことができる筈です。

購入対象としたバッファローの製品だと私の思惑に合うようですので、これを購入することにしました。購入にあたっては、ネット通販の“ノジマオンライン”を利用しました。ノジマオンラインは、手配状況を逐一メールで知らせてくれるので安心できます。また無料で配達時間帯を指定できるのもメリットです。

製品は注文してから届くまで4日かかりましたが、取り寄せの必要があったからとのことでした。化粧箱はこんな感じです。

この説明図の通りなら、これまでのDVD作成に替えて、NASを介してブルーレイに焼くことができる筈です。

購入対象としたバッファローの製品だと私の思惑に合うようですので、これを購入することにしました。購入にあたっては、ネット通販の“ノジマオンライン”を利用しました。ノジマオンラインは、手配状況を逐一メールで知らせてくれるので安心できます。また無料で配達時間帯を指定できるのもメリットです。

製品は注文してから届くまで4日かかりましたが、取り寄せの必要があったからとのことでした。化粧箱はこんな感じです。

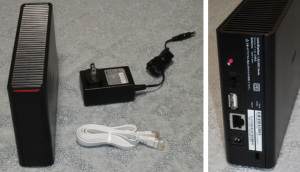

箱の中身(ハード)はこのようなものです。簡単なセットアップガイドの説明書は同梱されていましたが、詳しい取扱い説明書などのドキュメント類はネットからダウンロードして入手するようになっています。最近の電子機器では、このような方法でペーパーレス化するのがトレンドのようです。

ここで余談になりますが、今回購入したNASの購入価格は2TBタイプで1.7万円ほどでした。同じ容量のUSBハードディスクに比べると値段が倍近くになります。NASだとどうしてこんなに高価になるのか疑問に思ったので、調べてみました。

そもそもNASは、LANにぶら下げてサーバーとして24時間365日連続して使うので、耐久性&信頼性が求められます。このため、USBハードディスクよりもはるかに厳しい基準をクリアしたハードディスクが使われているというのが主な理由のようです。また、インターフェースの違いも多少値段に影響しているかもしれません。

というわけで、とりあえずNASを購入しましたが、セットアップや利用方法をマスターするのに多少時間がかかりそうです。当初の思惑通りに使えたかどうかについては、次の機会に紹介したいと思います。

マスクの表側はどちら? ― 2016年02月16日

散歩のときには、紙製の「使い捨てマスク」を使用しているのですが、ある時他人の使っているマスクの両サイドがめくれているのに気付きました。両サイドがめくれているとスキマが大きくなり、マスクの効果が半減してしまうように思えました。

そこで、帰宅してからマスクの構造ををよ~く観察すると、耳に引っ掛けるゴム紐の接着箇所がやや内側になっているのが分かりました。

そこで、帰宅してからマスクの構造ををよ~く観察すると、耳に引っ掛けるゴム紐の接着箇所がやや内側になっているのが分かりました。

この接着箇所が内側になるようにマスクを装着すると、両サイドの内側からゴム紐で引っ張る形になるので、マスク面の端がめくれ上がってしまうことになるようです。私が見かけたケースでは、接着箇所を内側にして装着していたみたいです。

逆に、この接着箇所が外側になるようにマスクを装着すれば、マスクの両サイドがゴム紐で抑えられてフィッティングがより良くなるのだと思われます。

したがって、ゴム紐の接着箇所を外側にして装着するのが正しい使い方なのであろうと考えられます。そのように装着した場合にはこんな感じになります。両サイドのフィッティングが良くなり、スキマができにくくなったように感じました。

私はこれまで何となく「接着箇所が外側になると見栄えが悪いので、内側にするのかな」と思って、接着箇所が内側になるように装着していましたが、どうやら誤った使い方をしていたようです。

念のため今更ながらですが、マスクが入っていた箱の説明書きを調べてみたら、ありました!!!

やはり、「ゴム紐の接着箇所が外側になるように装着する」というのが正しい使い方でした。

今回も、「取扱い説明書はきちんと読むべし!」という教訓を改めて認識することになりました。

コンテンツアドバイザー ― 2016年02月20日

今朝の天気は薄曇りですが、お昼前から雨になり夜には“春の嵐”になるとの予報です。なので、きょうの散歩はお休みにし、最近間延びになりがちなブログを書こうと思います。

~ ~ ~ ~ ~ ~

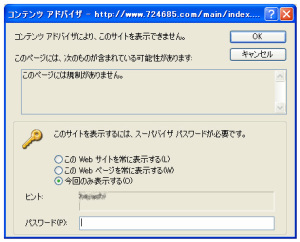

最近になって、私のパソコンに入っている“Internet Explorer 11”を使うとき、サイトを切り替える度に「コンテンツアドバイザー」というポップアップ画面が出るようになりました。そのポップアップ画面とは次のようなものです。

~ ~ ~ ~ ~ ~

最近になって、私のパソコンに入っている“Internet Explorer 11”を使うとき、サイトを切り替える度に「コンテンツアドバイザー」というポップアップ画面が出るようになりました。そのポップアップ画面とは次のようなものです。

※ この画面の図は、こちらからの引用です。

閲覧画面に進めるためにはパスワードを入力しないといけないのですが、サイトを切り替える度にこのポップアップ画面が現れるので、とても面倒でまともに閲覧できない状況になってしまいました。

このポップアップ画面が出るブラウザーソフトは“Internet Explorer 11”だけなので、別のブラウザー(Firefox)を使ってこのポップアップ画面を出なくする方法を調べました。

こちらのサイトには、「インターネットオプション」の「“コンテンツ”タブ」で表示される「“無効にする”ボタン」をクリックすれば良いと書かれていました。

閲覧画面に進めるためにはパスワードを入力しないといけないのですが、サイトを切り替える度にこのポップアップ画面が現れるので、とても面倒でまともに閲覧できない状況になってしまいました。

このポップアップ画面が出るブラウザーソフトは“Internet Explorer 11”だけなので、別のブラウザー(Firefox)を使ってこのポップアップ画面を出なくする方法を調べました。

こちらのサイトには、「インターネットオプション」の「“コンテンツ”タブ」で表示される「“無効にする”ボタン」をクリックすれば良いと書かれていました。

※ この画面の図は、こちらからの引用です。

実際にやろうとしたところ、私のPCでは画面の内容が少し違っていて「“無効にする”ボタン」がありません。“コンテンツアドバイザー”という欄が“ファミリーセーフティ”になっているんです。

実際にやろうとしたところ、私のPCでは画面の内容が少し違っていて「“無効にする”ボタン」がありません。“コンテンツアドバイザー”という欄が“ファミリーセーフティ”になっているんです。

これでは、「コンテンツアドバイザー」を解除できません。

困り果てて、別のネット情報をいろいろ調べてみました。その結果、「コンテンツアドバイザー」の機能が付いていたのは“Internet Explorer 9”までで、私が使っている“Internet Explorer 11”には付いていないとの情報が得られました(詳しくはこちらを参照してください)。

また、こちらのサイトにはレジストリエディター(regedit.exe)を使って「コンテンツアドバイザー」を無効にする方法が紹介されていました。

実際にやってみたところ、削除するフォルダーのアドレスが私のPCでは違っていましたが、一つ一つ確認しながら何とか目的の場所に辿り着き、“Ratings”というフォルダーを削除することができました。私のPCの場合には削除するフォルダーのアドレスは次のようになっていました。

★ コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREMicrosoft\Windows

\CurrentVersion\Policies\Ratings

念のためパソコンを再起動してから“Internet Explorer 11”を立ち上げたところ、これまで頻繁に出ていた「コンテンツアドバイザー」が全く現れなくなりました。 “大成功!”です。

それにしても、なぜ急に「コンテンツアドバイザー」が現れるようになってしまったのでしょうか。心当たりがあるとすれば、最近購入したNAS設置(詳しくはこちら)時に行った設定の影響ですが、原因の詳細は不明のままです。