散歩の歩行実績2014 ― 2015年01月02日

あけましておめでとうございます。

本年最初のブログには、昨年1年間の散歩の歩行実績についてまとめた結果を取り上げたいと思います。

昨年の散歩における“いきいき歩数”、“いきいき距離”および“歩行時間”の集計値は、下表のようになりました。

本年最初のブログには、昨年1年間の散歩の歩行実績についてまとめた結果を取り上げたいと思います。

昨年の散歩における“いきいき歩数”、“いきいき距離”および“歩行時間”の集計値は、下表のようになりました。

表中の3つの指標は、いずれも「生き生きとした歩き方をしたときだけ歩数をカウントする計測モード」での結果です。

年間の歩行距離は、昨年の4200km(詳しくはこちら)を大幅に上回り、5260kmほどになりました。ちなみに、我が家の買い物グルマの年間走行距離は4千km未満です。

それから、年間の歩行時間が千時間を超えました。現役時代の年間労働時間は2千時間程度でしたので、仕事をしていた時間の半分くらいは歩いていたということになります。

1日単位の“いきいき歩数”を図にすると、こんな感じになります。

年初には25000歩弱だったのが、徐々に増えていって、年末には30000歩を超えるようになりました。最大の歩数は32500歩でした。3万歩を超える散歩となると、さすがに歩行時間が4時間半ほどになり、間接時間も含めると散歩で1日が終わってしまうといった感じです。

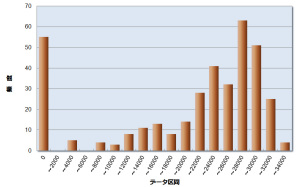

“いきいき歩数”のデータをヒストグラムにすると、こんな感じになります。

最頻値は26000歩~28000歩の区間で、度数が63日でした。次に頻度が高かったのは散歩できなかった日(歩数がゼロの区間)で、度数が55日でした。

本年の散歩では、昨年末の“いきいき歩数”を年間通じて維持できるか自信がありません。1日の“いきいき歩数”はこれ以上増加することはなく、3万歩ほどで頭打ちになるのではないかと思われます。体調に合わせて無理のない範囲で頑張りたいと思います。

トイレ用ヒーターの購入 ― 2015年01月03日

この冬は例年よりも寒さが厳しいように感じます。それに加え、年をとる毎に寒いときの血圧が高めになるのが気になっています。なので、用心のためトイレに電気ヒーターを備えることにしました。

昨日は初売りだったので大型電気店に出かけ、電気ヒーターを購入してきました。初売りだったせいか、値引き交渉には前向きに対応していただきました。

電気ヒーターには色々なタイプがあるようですが、用途がトイレ用なので、スリム型で消費電力が小さく素早く暖まるタイプを選びました。

昨日は初売りだったので大型電気店に出かけ、電気ヒーターを購入してきました。初売りだったせいか、値引き交渉には前向きに対応していただきました。

電気ヒーターには色々なタイプがあるようですが、用途がトイレ用なので、スリム型で消費電力が小さく素早く暖まるタイプを選びました。

300ワットと150ワットの2段切替ができ、転倒した場合には電源が切れる安全装置が備わっています。

使わないときには邪魔にならないよう片隅に寄せておきます。スリム型なので、普段の出入りのときに邪魔になるようなことはなさそうです。

片隅に置いたまま電源をオンにしても使えることは使えるのですが、両足が均等に暖まらないので、このように正面に置いて使うと快適になります。

トイレに入ると震えるくらい寒いときには、300ワットで使用するとちょうど良い具合の暖かさです。ヒーターを設置したことにより、トイレで用を足しているときの血圧を気にしなくても良くなりそうです。

3年半の歩数の推移 ― 2015年01月05日

散歩の歩行データを記録するようになってから約3年半になります。

3年半の散歩を振り返る意味で、2011年8月以降の毎日の歩数データを図にしてみました。 図を見ると、3年半の間にどれだけ散歩のしかたが変わってきたかというのがよく分かります。

3年半の散歩を振り返る意味で、2011年8月以降の毎日の歩数データを図にしてみました。 図を見ると、3年半の間にどれだけ散歩のしかたが変わってきたかというのがよく分かります。

2012年9月頃までは12000歩程度で推移しており、大きな変化はみられません。この頃は、散歩のほかに庭いじりとか日曜大工とかいろいろやることがありましたので、このレベルの歩数で推移したようです。

ところが、2012年10月以降は明らかな右肩上がりの傾向に変わっています。実はこの頃から散歩を午前と午後の2回行うようにしたんです。それまでの庭いじりや日曜大工の必要性が次第に少なくなってきたのと、健康維持のため体重を減らそうと思ったのが理由です。

午前と午後の2回散歩をするようになっただけでなく、散歩コースとしても次第に遠くまで足を延ばすようにしたことで右肩上がりが続きました。

不思議なもので、同じ散歩コースを何回か歩いているうちに負担が軽くなり、さらに遠くまで足を延ばそうという気になるんです。そんなことを繰り返しているうちに、現在の1日3万歩というレベルに達してしまいました。

でも、歩行時間から考えると、そろそろ頭打ちになるであろうと思われます。現在のペースだと、間接的な時間も含め、日中の時間はほとんど散歩に費やしていることから、これ以上歩数が増えていくことはないだろうと予想されます。

それにしても、5千歩程度だった定年退職直後の当時には、3万歩レベルの散歩がどういうものかということは想像もできませんでした。小さな努力を積み重ねていけば無理と思われることでもできるようになるんですね。

散歩による地球一周旅行 《その6》 ― 2015年01月07日

昨年末時点で2014年の累積歩行距離が5,261kmになりました。2011年8月からの累積歩行距離にすると12,729kmになります。

この累積歩行距離を用いて地球上の現在位置を推定すると、米国ノースカロライナ州になります。

(現在位置の求め方についての詳細はこちら)

この累積歩行距離を用いて地球上の現在位置を推定すると、米国ノースカロライナ州になります。

(現在位置の求め方についての詳細はこちら)

北緯36.1度の緯度を保ったまま米国を横断する際の最後の州です。ノースカロライナ州を過ぎるといよいよ大西洋です。

11月末時点に到達した州境付近から12月末までに移動した軌跡を、ノースカロライナ州の地図に示すとこんな感じになります。もうノースカロライナ州を半分以上通過してしまいました。

現在位置から60kmほど戻ったところに、「ダーラム(Durham)」という都市があります。ダーラムは人口が約23万人で、ノースカロライナ州の中央部にある都市です。

ダーラムには、「デューク大学(Duke University)」があり、学部では約6,200人、大学院では約6,800人の学生がいるんだそうです。けっこう大きい大学ですね。デューク大学はアイビーリーグ(Ivy League:アメリカ合衆国北東部に所在する、世界屈指の名門私立大学8校からなる連盟)に匹敵する高評価を受けているのだそうです。

ダーラムにはデューク大学のほかに、「ノースカロライナ中央大学(North Carolina Central University)」というのもあるそうです。この大学は元々アフリカ系の学生に高等教育の機会を与えるために設立された大学なんだそうです。

現在位置から140kmほど戻ると、「グリーンズボロ(Greensboro)」という都市があります。グリーンズボロは人口が約27万人で、ノースカロライナ州では「シャーロット(Charlotte)」、「ローリー(Raleigh)」に次いで3番目に人口が多い都市です。

グリーンズボロには「ピエモント・トライアド国際空港(Piedmont Triad International Airport)」があり、その空港に隣接したところに“ホンダエアクラフトカンパニー(Honda Aircraft Company)”の本社社屋および開発研究拠点、生産工場があります。“ホンダジェット”というビジネスジェット旅客機で最近話題になっている会社です。

~ ~ ~ ~ ~

アメリカ大陸横断もいよいよ終わりに近づいてきました。現在位置から大西洋の海岸まであと230kmほどですので、1月中旬には海岸に辿り着くであろうと予想されます。

大西洋に出ると、ヨーロッパの海岸線まで6千kmほどの距離がありますので、残念ですがしばらく(1年半ほど)は話題として取り上げることができなくなりますね。

【註】 本ブログにおける写真や地図はGoogleマップからの引用です。

また、地域の情報はWikipediaからの引用です。

原油先物価格の続落とその影響 ― 2015年01月10日

昨年夏以来、原油先物価格の下落が続いており、よもやの50ドル/バレルを割り込むところまで進んでしまいました。今週末の終値は48ドル/バレルとなっています。WTI原油先物価格の推移は次のチャートのようになっています。

チャートでは48ドル台で一服しているように見えますが、さらに値下がりするかもしれないと予測する人もいるようです。

このような状況の中、原油価格の下落が始まってから懸念されていたことがあります。ついにその懸念が現実となったようです。今朝の新聞にこんな記事が載っていました。

シェールオイルの採掘が始まってから、シェールオイルは中東原油の価格上昇を抑える役割を果たしてきました。しかしながら、もし中東原油が大幅に値下がりするようだとシェールオイルが採算割れしてしまうことが懸念されていました。シェールオイルは70ドル/バレル前後が採算ベースと言われてきました。それが最近の下落で、その採算ベースを大きく割り込んでしまったので、シェールオイル採掘企業が破綻したというニュースです。

そのような負の側面がある一方で、ガソリンや灯油などの燃料小売り価格がどんどん値下がりしています。先月からの値下がり状況は次のようになります。

この図は、同じセルフスタンドの店頭表示価格を散歩の途中で撮影し、蓄積した写真を一覧にしたものです。この一月だけで、レギュラーガソリンが10%程度、灯油が16%程度値下がりしたことになります。すごい勢いですね。

でも、米国ではこの半年でガソリンが半額近くまで値下がりしているらしいです。それに対して日本では半年間の値下がり率が20%程度です。これは何が違うのかというと、日本ではガソリン税が含まれており、その割合が大きいため、ガソリン本体の値段が下がっても本体価格の下落率ほどには販売価格が下がらないんですね。

それでも、ガソリンスタンドのお兄さんの話によると、最近はガソリンの売れ行きが大変よく、嬉しい悲鳴が出るほど大忙しだそうです。

灯油については、ガソリンよりも値下がり率が大きく、この半年間で25%ほど下がっています。現在の灯油価格が維持されれば、この冬の暖房費がだいぶ軽減できるであろうと思われます。年金生活者にとっては大変けっこうなことです。