久しぶりのドライブ旅行 (その1) ― 2015年05月18日

今年3月に常磐自動車道(以下、「常磐道」と略記)が全線開通したので、そのうちに常磐道の終点まで行ってみたいと思っていました。この土曜日は雨天でしたが昨日の日曜日は晴天との予報でしたので、思い立ってドライブに出かけることにしました。ドライブとは言っても、運転は家人に任せて私は助手席で写真撮影です。(クルマの運転についても引退した立場となってしまいました)

これまでに、“常磐富岡IC”までの区間を利用したことはあるのですが、そこから先は初めての利用です。新たに開通した道路はこんな感じです。基本は対面通行の片側1車線道路であり、そのためか70km/hという低めの規制速度となっていました。交通量はかなり少なめですが、追い越しができないので、遅いクルマがいるとストレスが溜まりがちです。

これまでに、“常磐富岡IC”までの区間を利用したことはあるのですが、そこから先は初めての利用です。新たに開通した道路はこんな感じです。基本は対面通行の片側1車線道路であり、そのためか70km/hという低めの規制速度となっていました。交通量はかなり少なめですが、追い越しができないので、遅いクルマがいるとストレスが溜まりがちです。

新たに開通した区間の途中には例の「東京電力の第1原子力発電所」があり、高速道路周辺が放射能汚染しています。その汚染土が除染のため袋に密封され、至る所に積み上げられていました。

放射能汚染が酷い地域は「帰宅困難区域」となっています。

「帰宅困難区域」における高速道路周辺の状態はこんな感じでした。

また、こんな標識もありました。高速道路を利用する分には二輪車も走行できるのですが、何からの事情で通行止めになった場合には、二輪車は国道6号線には迂回することができないのだそうです。一般道路のほうはそれほどまでに線量が高いということなのでしょうか。

“広野IC”から“南相馬IC”までの区間には、モニタリングポストが9箇所に設置されていました。これは214kmポスト付近に設置されたモニタリングポストです。

227kmポスト付近に設置されたモニタリングポストが最も高い線量を示していました。

“南相馬鹿島SA”には、放射線量の測定結果がモニターに一覧の形で表示されていました。

ちなみに、NEXCO東日本のホームページでは、常磐道を1回通過したときの被爆がどの程度になるのかが掲載されていました。規制速度の70km/hで“広野IC”から“南相馬IC”まで通過した場合の被爆量は、次のようになるのだそうです(詳しくはこちらを参照してください)。

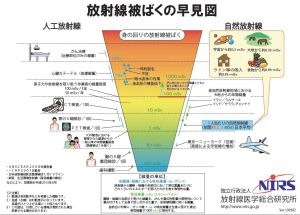

一般的な放射線被曝量を早見図にしたものが、「独立行政法人 放射線医学総合研究所」から次のような形で公開されていますので、この早見図を参照すれば被爆量の値ごとにどの程度の危険性があるのか直感的に理解できます。

常磐道を普通に通行する分には、全く問題ないレベルであることが分かります。

というわけで、今回のドライブ旅行では新たに開通した区間の走りやすさ云々よりは、放射能汚染の影響が強く印象に残りました。

というわけで、今回のドライブ旅行では新たに開通した区間の走りやすさ云々よりは、放射能汚染の影響が強く印象に残りました。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://flugel-steinway.asablo.jp/blog/2015/05/18/7636767/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。