電力消費のモニター(その3) ― 2020年12月03日

アナログ式の電力積算計だったときには、検針票に記載されるメーター値は検針員が訪問してメーターから読み取った値でした。現在はスマートメーターに切り替わり、リモートでメーター値が読み取れるようになったものの、検針員の仕事のやり方を大きく変えていないので、従来と同じように検針員がメーター値を読み取って記載しているのだと思い込んでいました。

でも、電力消費のモニター機器(詳しくはこちらとこちらを参照のこと)を使いながら蓄積データをいろいろ調べてみたところ、そうではないことが分かりました。

次の図は、今年11月の我が家の検針票の一部を抜き取ったものです。

当月指示数が5128.9kWh、前月指示数が4947.8kWhと記載されています。これらの差し引きが11月の電力使用量181kWhとなっています。また、使用期間が10月27日~11月25日と記載されていますが、検針員が訪問したのは11月26日です。

一方、モニター機器を使って蓄積したデータ(30分ごとのメーター指示値)を見ると、検針票に記載されていた5128.9kWhという値は11月26日の午前0時(11月25日の24時)となっています。

つまり、検針票に記載されている“当月指示数”は、検針員が訪問したときにメーター表示値を読み取った値ではなく、日付が切り替わる時点の値ということになります。

これは推測ですが、検針票に記載される指示数というのは、

「日付が切り替わる時点の指示値を検針員が訪問したときにスマートメーターから呼び出して記録する」

あるいは

「電力会社の営業所においてリモートで得られたデータを検針票に記載し、検針員はその検針票を訪問して郵便受けに入れる」

というやり方をしているのだと思われます。今後、検針員の人に訊く機会があれば、どういうやり方をしているのか訊いてみようと思います。

スマートメーターの普及が100%になれば、検針員が訪問することはなくなって郵便やメールで検針票を受け取ることになるのかも知れませんね。

スマートメーターの普及が100%になれば、検針員が訪問することはなくなって郵便やメールで検針票を受け取ることになるのかも知れませんね。

フレッツテレビに加入 ― 2020年12月09日

NTTの光回線を使った“フレッツテレビ”というサービスがあります。通常はアンテナを建ててテレビ電波を受信するのですが、フレッツテレビはそのアンテナ代わりに光回線を使ってテレビ電波を受けられるようにするサービスです。このサービスを使えば、屋根にアンテナを建てる必要がなくなります。

※ このイメージ図はこちらからの引用です。

まだ全国津々浦々でこのサービスが利用できるわけではありませんが、私の居住地域だとこのサービスが利用できるので、「モノは試し!」という気持ちで加入することにしました。

これまでも光回線を利用してインターネットやひかり電話を使っていたのですが、これまで使っていたONU(Optical Network Unit)はフレッツテレビに対応していません。

これまでも光回線を利用してインターネットやひかり電話を使っていたのですが、これまで使っていたONU(Optical Network Unit)はフレッツテレビに対応していません。

フレッツテレビに加入すると、テレビのアンテナ線を接続する端子を備えたONUに取り替えてもらえます。フレッツテレビ対応の新しいONUはこのようなものです。

ONUのアンテナ端子とテレビをアンテナ線で接続すればテレビ放送を受信することができます。ただし、地デジの場合にはチャンネル割り当てがアンテナ受信の場合と一部異なるので、チャンネルスキャンをして設定をやり直す必要があります。

ONUを設置した後、一通りの設定を行って普通にテレビが視聴できるようになりました。今後はこれまで使っていたアンテナが必要なくなるので直ちに撤去しても良いのですが、フレッツテレビは常に完璧という訳ではないみたいなので、暫くはアンテナを撤去せずにいつでも元の状態でバックアップできるようにしておこうと思います。

フレッツテレビを使ってみて何か予想外のことがあった場合には本ブログで紹介したいと思います。

今シーズン初の氷点下 ― 2020年12月15日

電力消費のモニター(その4) ― 2020年12月19日

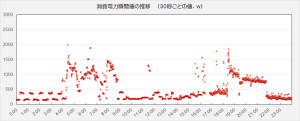

消費電力のモニターとデータ蓄積ができる機器を製作し(詳しくはこちらとこちらを参照)、これまでにクラウドのサーバーに蓄積したデータを用いて「暖房器具を使い始める前と後の消費電力」について比較してみました。

次の図は、暖房器具を一切使っていない11月下旬の電力消費状況を表しています。約30秒間隔で消費電力の瞬間値をサンプリングし、蓄積した24時間分のデータをプロットしたものです。

次の図は、暖房器具を一切使っていない11月下旬の電力消費状況を表しています。約30秒間隔で消費電力の瞬間値をサンプリングし、蓄積した24時間分のデータをプロットしたものです。

日中の所々で1500W程度まで上がっているのは、電気釜や電子レンジ、掃除機などの消費電力が大きい家電を使ったことを表しています。

12月に入って、エアコンや石油温風ヒーターなどの暖房器具に加え、洗面台の電気温水器を使い始めました。その結果、次のように電力消費状況が大きく様変わりしています。

また、1日の消費電力の累計値を求め、暖房を使い始める前と後で比較すると、

となります。暖房を使うとおよそ倍くらいに累計値が跳ね上がることが分かります。

冬場の電力消費状況に関してもう一つ興味深いことが分かりました。暖房器具とは直接関係ないのですが、ここ数日の急激な冷え込みがあり、電力消費のパターンが次の図のように変わりました。

この図をみると、日付が変わってから起床するまでの電力消費パターンが2段になっているという特徴に気付きます。直接確認した訳ではないのですが、この「2段のパターン」は冷蔵庫の消費電力の影響と考えられます。気温がかなり低くなった場合には冷蔵庫内部の温度が下がりすぎないように制御する機能があり、その制御のために消費電力が断続的に大きくなるのではないかと推測されます。

以前に冷蔵庫の消費電力について調査したことがあり、その結果を本ブログで紹介しました。1年間調査した結果、冷蔵庫の消費電力が最も高いのは真夏ですが、厳冬期にも消費電力が大きくなることが分かりました(詳しくはこちら)。今回見つけた「2段のパターン」は厳冬期における冷蔵庫の消費電力と関連づけて考えれば納得がいきます。