4~6月期の歩行実績 ― 2014年07月01日

1月から3月までの月間の歩数と歩行距離(推定値)をまとめた4月12日のブログ(詳しくはこちら)に続いて、4月から6月までの歩行実績を要約して紹介したいと思います。

4~6月の歩行実績は、下表のようになります。

4~6月の歩行実績は、下表のようになります。

表中の“いきいき”とは、連続してメリハリのある歩き方をしたときだけカウントした歩数であることを意味しています。また歩行距離については、直接測定したものではなく、いきいき歩数と平均歩幅から算出したものであることを踏まえて“いきいき距離”と表記しています。

また、今回の集計表では“歩行時間”の項目を加えました。これにより、歩行速度を算出できます。いきいき歩数を歩行時間で除し、さらに1分当たりの値に変換すると、1分間当たりの歩数が求められます。

算出結果は、いずれの月でも約115歩/分でした。決して“早い歩行速度”とは言えない値ですが、あくまでも“散歩”の歩き方なので“この程度で良し”と考えています。

5月度のいきいき距離は450kmほどであったのに対し、6月度は400kmにほんのちょっとだけ届かないという結果になりました。これは、6月に入って間もなく梅雨入りし、雨天で散歩できない日が多かったことに起因しています。

ちなみに、各月における散歩できなかった日数は以下のとおりです。

4月……3日

5月……4日

6月……7日

これらの他にも、にわか雨や何らかの用事があって通常の半分程度しか散歩できなかった日がそれぞれの月に数日ありました。

ところで、6月末時点で本年の累積歩行距離は2,380kmになりました。バーチャル(仮想の)世界一周旅行(詳しくはこちら)で言うと、現在位置は米国の“グランドキャニオン”を過ぎたところになります。

今後の7~9月期の歩行実績については、10月のブログで紹介したいと思います。

マッサージ器の修理 ― 2014年07月04日

我が家には、家内が通信販売で購入した減量用のマッサージ器があります。家内は、しばらく使っても効果が出なかったので使うのを止めてしまいました。このまま捨ててしまうのは勿体ないので、私がマッサージ器として再利用することにしました。

散歩で疲労が溜まった身体を、風呂上がりにマッサージして血行を促進し、疲労回復を図るという使い方です。また最近では、骨粗鬆症の予防には骨に力を加えたり振動などの衝撃を加えるのが良いとの情報を得たので、骨盤や肋骨、鎖骨などに振動を与えるのにも使用していました。

最近になって、そのマッサージ器を使用中に、突然“ブシュッ!”という音と共にモーターが空回りするようになってしまいました。「ついに、寿命がきたか」と思いましたが、直せるものなら直して使い続けたいとの思いで、修理が可能かどうか分解して確認しました。

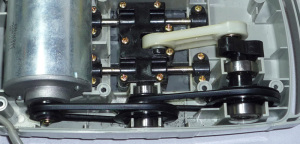

分解してみたら、内部はこんなメカになっており、モーターの動力を伝えるゴムベルトが切れていました。

中国製の割には、しっかりした内部構造となっていました。ですが、ゴムベルトだけは耐用年数が短いのはやむを得ないようです。

再び使用できるようにするには、Oリング状のゴムベルトを入手すれば良いのですが、特殊なサイズのため簡単には手に入りそうにはありません。

ゴムベルトの代用品として使えるものがないか、散歩しながら考えていたところ、ある時ふと「クルマのオイルフィルターに使われているOリングが使えるのではないか」と思いつきました。

そこで、早速行きつけのディーラーに行って、使用済みで廃棄予定のオイルフィルターからOリングを外し、サイズが合うかどうか確認させてもらいました。

ラッキーなことに、Oリングのサイズは“ピッタリ”でした。ただ断面形状が円形ではないという難点はありましたが、何とか工夫すれば使えそうです。

ディーラーにお願いしてOリングを2本頂戴し、マッサージ器に組み込んでみました。

再び使用できるようにするには、Oリング状のゴムベルトを入手すれば良いのですが、特殊なサイズのため簡単には手に入りそうにはありません。

ゴムベルトの代用品として使えるものがないか、散歩しながら考えていたところ、ある時ふと「クルマのオイルフィルターに使われているOリングが使えるのではないか」と思いつきました。

そこで、早速行きつけのディーラーに行って、使用済みで廃棄予定のオイルフィルターからOリングを外し、サイズが合うかどうか確認させてもらいました。

ラッキーなことに、Oリングのサイズは“ピッタリ”でした。ただ断面形状が円形ではないという難点はありましたが、何とか工夫すれば使えそうです。

ディーラーにお願いしてOリングを2本頂戴し、マッサージ器に組み込んでみました。

サイズがピッタリなので、問題なく取り付けることができ、張力も程良い感じになりました。

試運転してみると、以前のように正常に動くようになりました。 “大成功!”です。

代用品であるOリングの耐久性がどの程度か心配な点はありますが、これでしばらくはマッサージ器として使えそうです。快く協力してくれたディーラーの方に“感謝”です。

タブレットの専用ケース ― 2014年07月07日

昨年10月に購入したタブレット端末(詳しくはこちら)を持ち運びするとき、裸のままだと何かにぶつけて壊してしまいそうなので、百円ショップで汎用のソフトケースを調達しました。

このソフトケースは一応保護の役割は果たしているものの、サイズが大きめなので使い勝手はイマイチでした。

このような状況を見かねて、娘が“専用のケース”をプレゼントしてくれました。ケースの外観は本革風で、なかなか高級そうに見えます。

このような状況を見かねて、娘が“専用のケース”をプレゼントしてくれました。ケースの外観は本革風で、なかなか高級そうに見えます。

専用ケースというだけあって、正面と背面のカメラやスピーカーの位置に穴が開いています。もちろんUSB接続部も問題ありません。

タブレット本体を収納した状態です。液晶表示部のくり抜きもピッタリです。

蓋の部分にはマグネットが付いていて、節度感のある閉まり方となるのは好感がもてます。さらに、そのマグネットの効果なのか、スリーブ状態のときに蓋を開けると自動的に電源が入ります。いちいち電源スイッチを押す必要がないので、これはなかなかGoodです。

蓋を折り返すときに端っこを少し残すようにすると、その残した部分が取っ手として使えるので、非常に持ちやすくなります。

さらに、折り返した蓋を三角形にすると、ケースがスタンドに早変わりします。

ただし、このような使い方はムービー鑑賞など横向きで使う場合を想定したものなので、我が家ではあまり使う機会がなさそうです。

ケースの右端に飛び出したタグのようなものが付いています。これはタッチペンの収納用みたいです。残念ながらタッチペンは付属しておりませんでした。指先を使ったタッチだと細かいところの操作に苦労することがあるので、そのうち追加で購入しようかなと思います。

ケースの右端に飛び出したタグのようなものが付いています。これはタッチペンの収納用みたいです。残念ながらタッチペンは付属しておりませんでした。指先を使ったタッチだと細かいところの操作に苦労することがあるので、そのうち追加で購入しようかなと思います。

散歩時の“歩行ピッチ”と“歩行速度” ― 2014年07月10日

だいぶ前に、散歩時の歩き方(歩幅、歩行速度など)について検証し、その結果から歩行実績を求める際のパラメータなどを設定しました。(詳しくはこちら)

その後、散歩の時間が長くなり、歩数が当時の2倍ほどになりましたので、歩き方が変化しているかもしれません。そこで、現時点における散歩時の歩き方について検証することにしました。

歩き方検証の第1弾は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”です。なお、散歩における私の歩き方は、背筋を伸ばして急ぎ足で歩行する“いそぎ歩行”を心がけていますので、歩き方の検証に際しては“いそぎ歩行”を前提としました。なお、本格的なウォーキングをする人からみれば、私の歩き方は通常歩行の範疇なのかもしれませんが、あくまでも散歩を継続することに重点を置いた私なりの歩き方ですので、悪しからずご承知おきください。

~ ~ ~ ~ ~

◆歩行ピッチの検証

まずは、毎分どれくらいの歩数ペースで歩いているかという“歩行ピッチ”について検証しました。検証の方法は、「信号などで立ち止まる必要が生じない農道で、2分間の歩数をカウントする」というものです。

この方法で何回か計測したところ、

歩行ピッチ = 116~118歩/分

となりました。

本年の歩行実績記録から過去6ヶ月ほどの平均歩行ピッチを求めると、115.9歩/分になりました。これより、「本年の散歩ではほぼ“いそぎ歩行”相当の歩行ピッチが維持できている」ことが分かります。

参考までに、くたびれ果てたときの歩き方(ここでは“のんびり歩行”と呼ぶことにします)をしたときの歩行ピッチについても計測しました。結果は112~114歩/分でした。長時間の散歩では、最後の部分が“のんびり歩行”になっているかもしれませんが、あくまでも“散歩”ですので、、、、、。

◆歩行速度の検証

つぎに、毎分どれくらいの距離を進むのかという“歩行速度”について検証しました。検証の方法は、「高速道路側道のキロポストを利用し、100m区間ごとの所要時間を複数区間で計測する」というものです。なぜ高速道路のキロポストかというと、その設置位置が比較的正確だと考えられるからです。以前に利用した霞ヶ浦湖畔道路のキロポストは区間ごとのバラツキがけっこう大きかったようですので。

結果は下表のようになりました。

その後、散歩の時間が長くなり、歩数が当時の2倍ほどになりましたので、歩き方が変化しているかもしれません。そこで、現時点における散歩時の歩き方について検証することにしました。

歩き方検証の第1弾は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”です。なお、散歩における私の歩き方は、背筋を伸ばして急ぎ足で歩行する“いそぎ歩行”を心がけていますので、歩き方の検証に際しては“いそぎ歩行”を前提としました。なお、本格的なウォーキングをする人からみれば、私の歩き方は通常歩行の範疇なのかもしれませんが、あくまでも散歩を継続することに重点を置いた私なりの歩き方ですので、悪しからずご承知おきください。

~ ~ ~ ~ ~

◆歩行ピッチの検証

まずは、毎分どれくらいの歩数ペースで歩いているかという“歩行ピッチ”について検証しました。検証の方法は、「信号などで立ち止まる必要が生じない農道で、2分間の歩数をカウントする」というものです。

この方法で何回か計測したところ、

歩行ピッチ = 116~118歩/分

となりました。

本年の歩行実績記録から過去6ヶ月ほどの平均歩行ピッチを求めると、115.9歩/分になりました。これより、「本年の散歩ではほぼ“いそぎ歩行”相当の歩行ピッチが維持できている」ことが分かります。

参考までに、くたびれ果てたときの歩き方(ここでは“のんびり歩行”と呼ぶことにします)をしたときの歩行ピッチについても計測しました。結果は112~114歩/分でした。長時間の散歩では、最後の部分が“のんびり歩行”になっているかもしれませんが、あくまでも“散歩”ですので、、、、、。

◆歩行速度の検証

つぎに、毎分どれくらいの距離を進むのかという“歩行速度”について検証しました。検証の方法は、「高速道路側道のキロポストを利用し、100m区間ごとの所要時間を複数区間で計測する」というものです。なぜ高速道路のキロポストかというと、その設置位置が比較的正確だと考えられるからです。以前に利用した霞ヶ浦湖畔道路のキロポストは区間ごとのバラツキがけっこう大きかったようですので。

結果は下表のようになりました。

測定区間全体(500m)の所要時間は360秒(6分)でしたので、測定区間全体の平均歩行速度は 83.3 m/分ということになります。これを時速換算すると、4.998km/hになります。

歩行速度についても、本年の歩行実績記録から時速を求めると、5.005km/hとなりました。これより、「本年の散歩では“いそぎ歩行”が維持できている」ことが分かります。

ここでも、参考までに“のんびり歩行”をしたときの計測結果を下表に紹介します。

歩行速度についても、本年の歩行実績記録から時速を求めると、5.005km/hとなりました。これより、「本年の散歩では“いそぎ歩行”が維持できている」ことが分かります。

ここでも、参考までに“のんびり歩行”をしたときの計測結果を下表に紹介します。

測定区間全体の平均歩行速度は 76.9 m/分(時速4.614km/h)ということになります。のんびり歩行だと8%ほど低下するようです。

~ ~ ~ ~ ~

以上の検証により、実際の散歩で“いそぎ歩行”が維持できていることを確認できました。

“歩行ピッチ”と“歩行速度”に引き続き、“歩幅”について検証を行いました。その結果については、歩き方検証の第2弾として次回のブログで紹介したいと思います。

~ ~ ~ ~ ~

以上の検証により、実際の散歩で“いそぎ歩行”が維持できていることを確認できました。

“歩行ピッチ”と“歩行速度”に引き続き、“歩幅”について検証を行いました。その結果については、歩き方検証の第2弾として次回のブログで紹介したいと思います。

散歩時の“歩幅” ― 2014年07月11日

前回のブログで紹介した“歩行ピッチ”と“歩行速度”に引き続き、今回のブログでは“歩幅”についての検証結果を紹介したいと思います。

~ ~ ~ ~ ~

“歩幅”についての簡便な検証方法として、3種類ほどが考えられます。

一つ目は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”の検証結果から計算により“歩幅”を求める方法です。二つ目は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”の検証に利用した高速道路側道のキロポストを利用する方法です。三つ目は、市街地でよくみかける側溝の蓋を利用する方法です。

それぞれについての具体的なやり方と検証結果について、以下に詳述します。

(1) 歩行ピッチと歩行速度の検証結果を用いた検証

“いそぎ歩行”における歩行ピッチの検証結果は116歩/分、歩行速度の検証結果は83.33m/分でした。両者とも1分あたりの値ですので、

《歩幅》=[歩行速度]/[歩行ピッチ]

という簡単な式により、歩幅を求めることができます。

※ “いそぎ歩行”の説明については、前回のブログをご参照ください。

算出した歩幅は、0.718m/歩となりました。この値は、これまで歩行距離の算出用に設定した値(0.72m)にほぼ一致しますので、これまでの歩幅設定値は妥当なものと言えます。

(2) 高速道路側道のキロポストを利用した検証

高速道路側道のキロポスト設置区間ごとに、“いそぎ歩行”における歩数を計測しました。結果は下表のとおりです。

~ ~ ~ ~ ~

“歩幅”についての簡便な検証方法として、3種類ほどが考えられます。

一つ目は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”の検証結果から計算により“歩幅”を求める方法です。二つ目は、“歩行ピッチ”と“歩行速度”の検証に利用した高速道路側道のキロポストを利用する方法です。三つ目は、市街地でよくみかける側溝の蓋を利用する方法です。

それぞれについての具体的なやり方と検証結果について、以下に詳述します。

(1) 歩行ピッチと歩行速度の検証結果を用いた検証

“いそぎ歩行”における歩行ピッチの検証結果は116歩/分、歩行速度の検証結果は83.33m/分でした。両者とも1分あたりの値ですので、

《歩幅》=[歩行速度]/[歩行ピッチ]

という簡単な式により、歩幅を求めることができます。

※ “いそぎ歩行”の説明については、前回のブログをご参照ください。

算出した歩幅は、0.718m/歩となりました。この値は、これまで歩行距離の算出用に設定した値(0.72m)にほぼ一致しますので、これまでの歩幅設定値は妥当なものと言えます。

(2) 高速道路側道のキロポストを利用した検証

高速道路側道のキロポスト設置区間ごとに、“いそぎ歩行”における歩数を計測しました。結果は下表のとおりです。

測定区間全体(600m)の合計歩数は829歩でしたので、測定区間全体の平均歩幅は 0.724 m/歩ということになります。

この方法による結果も、前述の(1)と同様、これまで歩行距離の算出用に設定した値(0.72m)にほぼ一致します。

参考までに、“のんびり歩行”したときの歩幅についても求めてみました。結果は下表のとおりです。

のんびり歩行の場合には、いそぎ歩行よりも歩幅が9%程度小さくなるようです。

(3) 側溝の蓋を利用した検証

この方法は比較的簡便にできることがメリットなのですが、歩幅の導出方法がちょっとだけ面倒になります。

具体的な計測方法と計測上のポイント、歩幅の求め方は以下のようになります。

(3) 側溝の蓋を利用した検証

この方法は比較的簡便にできることがメリットなのですが、歩幅の導出方法がちょっとだけ面倒になります。

具体的な計測方法と計測上のポイント、歩幅の求め方は以下のようになります。

①側溝の蓋のサイズが50cmの場所で行う。

※蓋のサイズは、50cm、60cm、100cmなどがあるが、歩幅が75cm前後であることが

分かっており、75cmの場合には2歩で50cm蓋3枚相当となるので使いやすい。

②基準とする足(上の図では左足)の先端が基準位置(蓋の境界線)になったときを計測開始位置にする。

③基準足の先端が基準位置に同期するまでの基準足の歩数をカウントする。

※歩幅がちょうど75cmだと、同期したままの状態が続くことになる。歩幅が75cmよりも短いと、

基準位置よりも少しずつ手前にずれてくる(上の図に示したケース)。

※基準足の先端が基準位置を過ぎたら同期したとみなす(同期の程度はピッタリでなくとも良い)。

④図中に示した式により、同期するまでに通過した蓋の枚数を算出する。

⑤次式により平均の歩幅を算出する。

平均歩幅(m)=0.5×蓋の枚数/(基準足の歩数×2)

実際に測定しているときのイメージはこんな感じです。

この方法により何回か測定した結果、同期するまでの基準足(片足)の歩数は7~11歩でした。真ん中の歩数(9歩)から歩幅を算出すると、0.722m/歩となります。

この方法による結果も、(1) (2)の方法と同様、これまで歩行距離の算出用に設定した値(0.72m)にほぼ一致します。

~ ~ ~ ~ ~

以上の歩幅検証により、これまで使用してきた歩幅の値(72cm)が現時点でも妥当なものであることが確認できましたので、今後もこの値を使っていくことにします。

【雑感】

“いそぎ歩行”に対して、“のんびり歩行”は数十%の違いがあるのかなという感覚でいました。しかしながら実際に計測してみると、歩行ピッチ、歩行速度、歩幅のいずれにおいても10%弱ほどの違いしかありませんでした。この結果は意外でした。