電力消費のモニター (その12) ― 2021年10月01日

昨年秋から始めた「我が家の消費電力の記録」は、昨日でちょうど1年となりました。1年間のデータが蓄積できたので、我が家の電力消費に関する1年間の推移についてこの機会にまとめておきたいと思います。

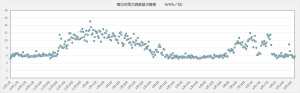

まずは、「毎日の消費電力量(kWh/日)」の推移です。

まずは、「毎日の消費電力量(kWh/日)」の推移です。

冬場と夏場には、エアコンを使うことによりピークが生じています。夏場の冷房より冬場の暖房のほうが電力を多く消費していることが分かります。一方、エアコンを使わない秋と春の季節は電力消費が少なく、6kWh/日程度で推移しています。

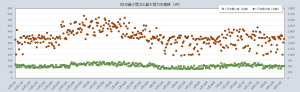

次に、「毎日の消費電力の最大値と最小値」の推移です。

最大値は日によってバラツキが大きいように見えますが、このデータは30秒間隔でサンプリングしているため、30秒以内に生じた瞬間値は埋もれてしまった可能性があります。最大値については、バラツキの上縁をなぞった包絡線で見るほうがより現実に近いと考えられます。

一方、最小値はバラツキが少なく100w前後で推移しています。最小値は就寝中に生じており、冷蔵庫など終日運転している家電の消費電力になります。冷蔵庫のコンプレッサーは断続的にしか運転していないことを考えれば、100w前後というのは意外に多いと感じます。

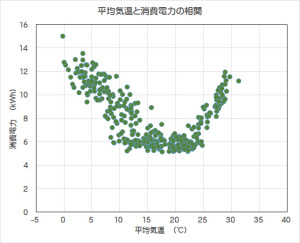

参考までに、「平均気温と消費電力の関係」をグラフにすると次のようになります。

冬場では平均気温の低下とともに直線的に消費電力が増加し、夏場では平均気温の上昇とともに直線的に消費電力が増加しているのが分かります。これより、平均気温に対する消費電力の変化の主要因はエアコンの使用だと考えられます。エアコンで消費する電力って、他の家電製品に比べるとかなり大きいことが改めて分かりますね。なお、エアコンを使わない秋や春の消費電力はボトムとなり、ほぼ一定の値で安定しています。

昨年秋に挑戦した「電力消費のモニター機器の製作(詳しくはこちら)」以来、このモニター機器は何とか1年間働き続けてくれました。

時々、スマートメーターとモニター機器間の通信(Wi-SUN通信)が途切れたり、モニター機器とネット上のサーバーの通信(WiFi通信とネット通信)が途切れたりする不具合が生じ、そのたびに不具合対応に振り回されましたが、振り返ってみればこれも暇な老人にとっては楽しみのひとつだったように思われます。

本シリーズの締め括りとして、これまでの本シリーズをリストにしてリンクを貼り付けておきます。

《その1》 モニター機器の製作

《その2》 データの蓄積方法

《その3》 検針票の積算電力値

《その4》 暖房器具の影響

《その5》 Wi-SUN通信の不具合

《その6》 瞬間値のサンプリング間隔分布

《その7》 秋と冬の比較

《その8》 外気温と暖房による消費電力の相関

《その9》 半年間の推移

《その10》 エアコン冷房の影響

《その11》 外気温と冷房による消費電力の相関

フィットで気付いたこと (その6) ― 2021年10月04日

我が家の買い物グルマ“フィットe:HEV”で気付いたことを紹介するシリーズの第6弾です。今回はエアコンを使わなくなった9月の燃費について紹介したいと思います。

Honda Total Careというサービスで得られる毎日の燃費をグラフにすると次のようになります。

Honda Total Careというサービスで得られる毎日の燃費をグラフにすると次のようになります。

8月はお盆の涼しかった時期を除いてエアコン使用が必須だったので、20km/Lを大きく割り込む日が多かったのですが(詳しくはこちら)、9月には20km/Lを大きく割り込んだ日は1日だけでした。

月平均の燃費で比較すると、8月度が23km/Lだったのに対し、9月度は24km/Lでした。エアコン使用の影響はそれなりに大きいようですね。

燃料価格が高騰! ― 2021年10月09日

いつも利用しているセルフスタンドの燃料単価看板を見てビックリ!先日、ガソリン単価がついに150円台に突入となったのですが、日を置かずして再び値上がりしたようです。

レギュラーガソリンの単価が152円となり、さらに灯油まで値上がりしたようです。灯油の単価は先月まで83円で安定していたのですが、87円まで上がってしまいました。これから灯油が必要な季節がやってくるのに。。。。。

今回の燃料価格の高騰の背景には、原油価格の上昇と円安の為替レートがあるようです。WTI原油先物の価格動向は次のようになっています。

※ このチャートはこちらからの引用です

9月前半まではバレルあたり60ドル台で推移していたのですが、10月に入ってからグングン上昇し、ついに80ドルの大台の乗ってしまいました。それに加えて為替レートが112円台に突入しています。素人判断ですが、原油先物価格や円安の為替レートが燃料の小売り価格上昇につながったように思われます。

テレビ報道によると、新型コロナの感染が世界的に収まりつつあることから、石油需要が伸びるだろうと予測されており、これが原油価格の上昇に影響したとのことです。

このまま燃料価格が上昇し続けるようだと家計への影響は深刻になるので、何とか落ち着いてくれると良いのですが。。。。。

フィットで気付いたこと (その7) ― 2021年10月11日

我が家の買い物グルマ“フィットe:HEV”で気付いたことを紹介するシリーズの第7弾です。今回は「渋滞追従機能付ACC」(以下、「ACC」と略記)の先行車検知機能などについて紹介したいと思います。

先日ACCを使ったときに、システムが先行車を認識している状況を示す表示がぱっと見に分かりづらいように感じました。取扱説明書によれば、先行車がいない(認識していない)場合と先行車がいる(認識している)場合の表示は次のようになります。

先日ACCを使ったときに、システムが先行車を認識している状況を示す表示がぱっと見に分かりづらいように感じました。取扱説明書によれば、先行車がいない(認識していない)場合と先行車がいる(認識している)場合の表示は次のようになります。

なぜ分かりづらいと感じたかというと、先行車のアイコンが小さいうえに、同じような色合いの表示だったからなんです。目を凝らしてよく見ると、輪郭だけの表示と中塗りの表示の違いは分かるのですが、老眼の私にとってぱっと見には分かりにくかったんです。

せめて、先行車を認識していないときには“グレー”で、認識しているときには目立つカラーで表示すれば、ぱっと見にも分かりやすくなると思うのですが、、、、、。

システムが先行車を認識しているかどうかは非常に重要な情報ですので、大変残念に思われます。

それから、気付いたことがもう一つ。ACC使用中にシフトレバーを“Bレンジ”にしたところ、ACCの作動が解除されました。「Bレンジは回生制動が強くなるが通常走行している場合にはDレンジと変わらない」という私の理解だったので試しに切り替えてみたのですが、残念ながら自動解除となってしまったようです。

後で取扱説明書を確認したところ、自動解除の条件にはBレンジのことは書いてありませんでした。

それから、気付いたことがもう一つ。ACC使用中にシフトレバーを“Bレンジ”にしたところ、ACCの作動が解除されました。「Bレンジは回生制動が強くなるが通常走行している場合にはDレンジと変わらない」という私の理解だったので試しに切り替えてみたのですが、残念ながら自動解除となってしまったようです。

後で取扱説明書を確認したところ、自動解除の条件にはBレンジのことは書いてありませんでした。

※ 取扱説明書からの引用です

取扱説明書の他の記述をいろいろ調べてみたら、ACCの冒頭部に1箇所小さな記述がありました。

※ 取扱説明書からの引用です

ACCはDレンジでしか使えないというのは理解できましたが、せめてもっと目立つように記述し、かつ自動解除条件のところにもレンジ切り替えの記述があれば、正しく理解できたと思われるので残念です。

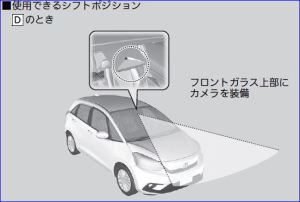

最後にもう一つ。フィットでは、先行車有無と距離を単眼カメラで検知しているのですが、「本当に単眼カメラで先行車との距離を必要な精度で検知できるの?」とやや疑問に思っていました。従来技術ではレーダーかステレオカメラを使うことでしか必要な精度での検知はできなかったのですが、最近では画像解析技術を使うことにより可能になったようです(詳しくはこちらをご参照ください)。

最後にもう一つ。フィットでは、先行車有無と距離を単眼カメラで検知しているのですが、「本当に単眼カメラで先行車との距離を必要な精度で検知できるの?」とやや疑問に思っていました。従来技術ではレーダーかステレオカメラを使うことでしか必要な精度での検知はできなかったのですが、最近では画像解析技術を使うことにより可能になったようです(詳しくはこちらをご参照ください)。

※ この図はこちらからの引用です

実際にACCを使ってみると、先行車の有無と距離は必要な精度で検知されているように思われます。技術の進歩は日進月歩であり、昔の感覚の技術者にはついていけなくなっているようです。

今後、より高度な自動化技術が実用化されていった場合、新しい技術がどんどん導入されて益々ついていけなくなるのでしょうね。

実際にACCを使ってみると、先行車の有無と距離は必要な精度で検知されているように思われます。技術の進歩は日進月歩であり、昔の感覚の技術者にはついていけなくなっているようです。

今後、より高度な自動化技術が実用化されていった場合、新しい技術がどんどん導入されて益々ついていけなくなるのでしょうね。